© Jens Lehmkühler

Klimaforschung am Ozeanboden

Im Rahmen des Bremer Exzellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ wird unter anderem die Funktion des Ozeanbodens als Klimaarchiv erforscht

Sie erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten mit höchster Relevanz für die Zukunft, von der Erwärmung der Erde und vom Wandel der Umweltbedingungen. Mithilfe von spezifischen Biomarkermolekülen entschlüsselt die Arbeitsgruppe von Professor Dr. Kai-Uwe Hinrichs im Rahmen des Exzellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ Stoffkreisläufe aus Epochen höchster Klimadynamik – und forscht zugleich daran, wie sich der Kohlenstoffkreislauf verändert hat und sich künftig entwickeln könnte.

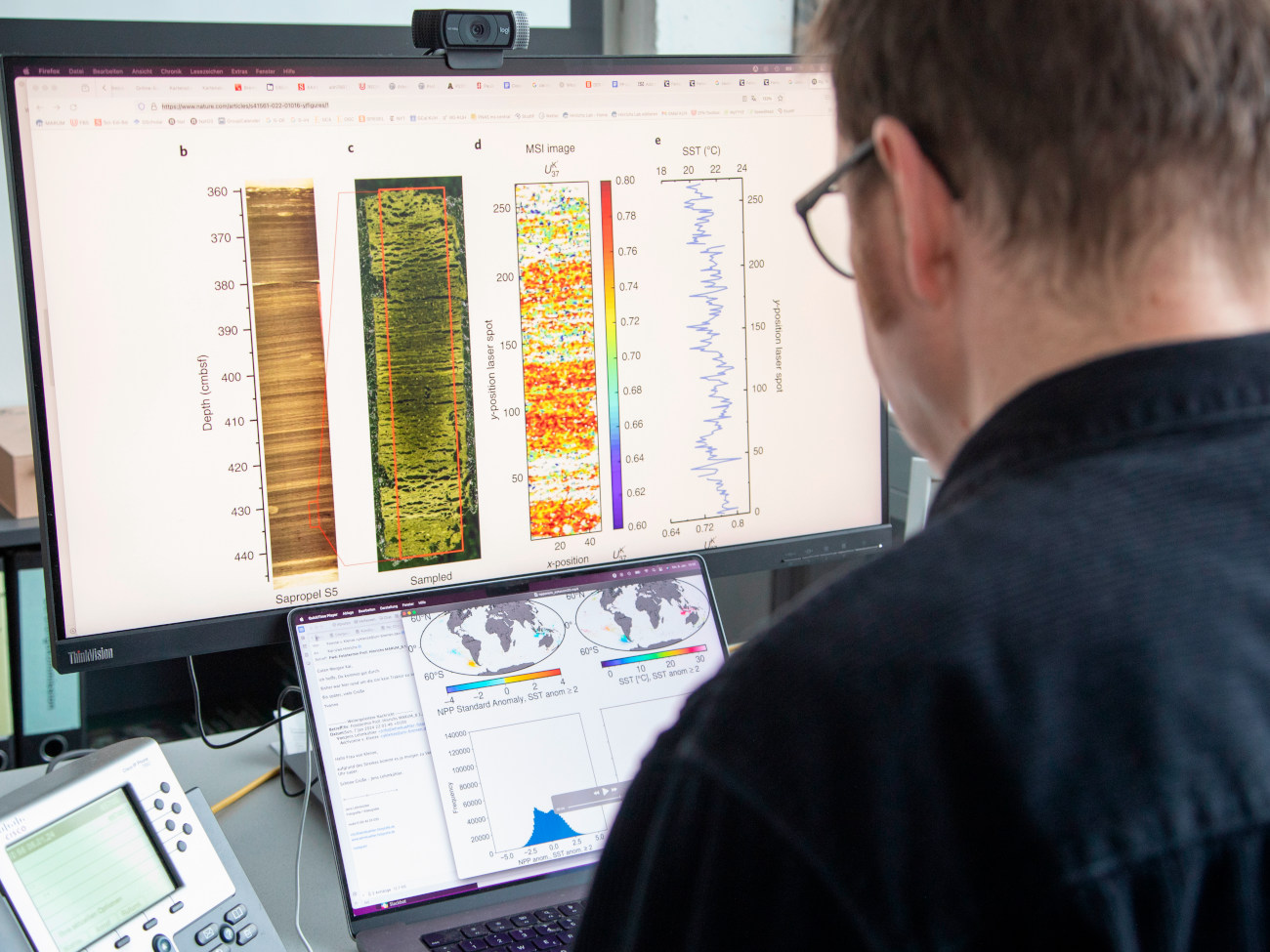

Die Abbildung auf dem Bildschirm des Computers von Kai-Uwe Hinrichs ist farbenfroh. Sie zeigt die Verteilung von Molekülen in einem wenige Zentimeter kleinen Ausschnitt eines Sedimentkerns. Die Moleküle spiegeln die Oberflächentemperaturen des Ozeans wider: Rot steht für warm, grün für kalt; auf einen Blick sind die Temperaturschwankungen einer Zeitspanne von etwa einem Jahrhundert sichtbar.

© Jens Lehmkühler

Der untersuchte Zeitraum liegt in der jüngsten Epoche der Erdgeschichte, die wärmer war als heute, vor rund 125.000 Jahren. Derartige Perioden bilden einen zentralen Forschungsschwerpunkt des Exzellenzclusters „Der Ozeanboden“ der Universität Bremen, an dem mit dem universitären MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, dem Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie sowie dem Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung gleich vier Einrichtungen der U Bremen Research Alliance beteiligt sind. „Man muss schon lange zurückgehen, um Kohlendioxidkonzentrationen zu finden, die vergleichbar sind mit denjenigen, die für das kommende Jahrhundert vorhergesagt werden“, erzählt Hinrichs. „Diese Epochen aus der Vergangenheit haben modellhaften Charakter für die Dynamik und das Wechselspiel künftiger Ereignisse.“

Das bildgebende Verfahren, das Klima- und Umweltprozesse der Erdgeschichte hoch aufgelöst darstellt, ist von Hinrichs und seiner Arbeitsgruppe entwickelt worden. In einzelnen Fällen sogar mit monatlicher Auflösung können die Forschenden den Proben aus dem Ozeanboden Informationen entlocken und sie wie ein Klimatagebuch lesen. „Wir entziffern jetzt auch das Kleingedruckte im Sediment, was wir früher nicht konnten, weil wir die Werkzeuge nicht hatten“, sagt Hinrichs. Die Träger der Informationen sind die Moleküle, die von abgestorbenen Meeresalgen aus der Vergangenheit stammen und nun über das neue bildgebende Verfahren sichtbar gemacht werden. „Sie erzählen eine Geschichte“, erklärt Hinrichs.

Wobei den Wissenschaftler insbesondere Geschichten aus Umbruchsituationen interessieren, aus Zeiten extremer Klimaveränderungen und Temperaturen oder globaler Störungen des Kohlenstoffkreislaufs. Zum Beispiel während des größten Massenaussterbeereignisses der Erdgeschichte vor 252 Millionen Jahren, als massive Umweltveränderungen einen Großteil aller Meeresbewohner auslöschten. Oder während der letzten nicht menschengemachten Klimaerwärmung vor 11.700 Jahren, als es innerhalb von ein, zwei Jahrhunderten zu einem drastischen Temperaturanstieg kam. Wie sich die Meerestemperaturen damals geändert haben, hat seine Arbeitsgruppe ermittelt.

Der Ozeanboden dient den Bremer Forscher:innen nicht nur als Archiv. Er ist sowohl ein riesiger Speicher für Kohlenstoff als auch ein weitgehend unerforschter, extremer Lebensraum für Bakterien und deren ebenfalls einzellige Verwandte, die Archaeen. Nach Schätzungen befinden sich rund 90 Prozent aller Bakterien und Archaeen auf der Erde im Untergrund des Ozeanbodens und der Kontinente. Sie spielen eine vermutlich wichtige Rolle für die globalen Stoffhaushalte und das Klima.

„Die Synergien in Bremen, die Möglichkeiten, sich zu entfalten, und die Unterstützung durch die Universität sind ganz hervorragend.“ Prof. Dr. Kai-Uwe Hinrichs

Gut 71 Prozent der festen Oberfläche der Erde macht der Ozeanboden aus, der sich im Mittel 3.700 Meter unter dem Wasserspiegel befindet. Riesige Mengen an CO2 sind hier für Jahrmillionen gespeichert in Form von organischen Überresten von Algen, die das CO2 an der Meeresoberfläche aus der Atmosphäre aufgenommen haben. „Wir wollen die natürlichen Prozesse verstehen“, sagt der Biogeochemiker. Wie genau funktionieren die Stoffaustauschprozesse zwischen dem Ozeanboden und dem Ozean selbst? Welche Rolle spielen dabei die Mikroben? Wie hat sich der Kohlenstoffkreislauf verändert mit der Zeit und wie mag er in der Zukunft aussehen? Das sind einige der grundlegenden Fragen, denen seine Arbeitsgruppe und der Exzellenzcluster insgesamt nachgehen.

© Jens Lehmkühler

Selbst in 2,458 Kilometern Tiefe unter dem Ozeanboden stellten Hinrichs und ein internationales Team noch mikrobielles Leben fest – aktuell die Rekordtiefe für den Nachweis von Mikroorganismen im Ozeanboden. Pro Milliliter Sediment sind es häufig weit mehr als eine Million Zellen, die selbst in 20 Millionen Jahren alten Sedimenten noch aktiv sind und beispielsweise das alte organische Material aus Algen und Pflanzen in Methan umwandeln. „Je tiefer man eindringt, desto langsamer sind die Prozesse. Da ist eine ganz andere Welt“, erzählt Hinrichs.

Dass sich der Molekülentschlüssler mit dem Ozeanboden beschäftigt, ist kein Zufall. Die Forschung an der tiefen Biosphäre ist weitestgehend wissenschaftliches Neuland. Über einzelne Bewohner, deren genetische Vielfalt, ihren Stoffwechsel und Überlebensstrategien ist nur wenig bekannt. Ein „Entdecker-Gen“ habe er durchaus, räumt Hinrichs ein. So entdeckte er Ende der 1990er-Jahre, als er als Postdoc an der renommierten „Woods Hole Oceanographic Institution“ in den USA arbeitete, die Mikroben, die für die Methanoxidation unter sauerstofffreien Bedingungen verantwortlich sind – ein Schlüsselprozess innerhalb des Kohlenstoffkreislaufes im Meeresboden.

Im Jahr 2002 wechselte der Wissenschaftler, der an der Universität Oldenburg promovierte, dann als Professor für Organische Geochemie an die Universität Bremen und das MARUM. „Die Synergien in Bremen, die Möglichkeiten, sich zu entfalten, und die Unterstützung durch die Universität sind ganz hervorragend“, betont Hinrichs. „Es hat mir immer gutgetan, hier zu arbeiten.“

© Jens Lehmkühler

2009 sicherte er sich die erste von inzwischen drei Förderungen durch den Europäischen Forschungsrat (ERC), mit der die Europäische Union Spitzenforschung unterstützt – eine seltene wissenschaftliche Leistung. Mit diesen und den Mitteln aus dem Exzellenzcluster „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ baute Hinrichs seine interdisziplinäre internationale Arbeitsgruppe auf. Sie besteht aus gut 25 Mitarbeitenden: aus Chemiker:innen, Biolog:innen, Ozeanograf:innen, Geoökolog:innen, Geolog:innen und Laborkräften, die in mehreren Laboren mit modernsten Analysegeräten arbeiten.

„Bei den Klima- und Meereswissenschaften spielen wir in derselben Liga wie die Spitzeninstitute in den USA.“ Dr. Kai-Uwe Hinrichs

Sein jüngster ERC-Grant mit dem Titel „Archean Park“, ein sogenannter Synergy Grant zusammen mit drei weiteren Wissenschaftlern, ist mit einer Gesamtfördersumme von 11,5 Millionen Euro ausgestattet. Er führt ihn zurück ins Archaikum, in die Wiege des Lebens vor 4.000 bis 2.500 Millionen Jahren, als die Atmosphäre noch keinen Sauerstoff, aber sehr viel Kohlendioxid enthielt. Die Forschenden vermuten, dass sich heute noch Mikroorganismen finden lassen, die extrem hohe CO2-Konzentrationen bevorzugen oder sogar benötigen. Ab dem Sommer werden durch vulkanische Aktivität geprägte CO2-reiche Standorte in Tschechien, Italien und der Eifel erforscht. Natürlich will Hinrichs, der auch stellvertretender Leiter des Exzellenzclusters „Ozeanboden“ ist, bei der Arbeit vor Ort dabei sein: „Das lasse ich mir doch nicht entgehen!“

© Jens Lehmkühler

Finanziert vom Bund und von den Ländern, ermöglicht der Cluster innovative Forschung. Er fördert die wissenschaftliche Vernetzung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, wirkt auch als Magnet für Nachwuchsforschende und ermöglicht weitere Investitionen in die Infrastruktur. So stärkt er die Meeresforschung in Bremen als einen der führenden Forschungsstandorte in Deutschland. 2025 wird über die Fortführung des Clusters entschieden, in dem in einem wissenschaftlichen Wettbewerb als Co-Antragspartnerin die Universität Oldenburg eine größere Rolle spielen wird. „Bei den Klima- und Meereswissenschaften spielen wir in derselben Liga wie die Spitzeninstitute in den USA“, meint Hinrichs, der auch gewähltes Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist. Er ist optimistisch, dass zusammen mit den Partnereinrichtungen ein sehr guter Antrag gelingen wird. Ein Selbstläufer ist der Wettbewerb aber auf keinen Fall. „Wir müssen sehr sorgfältig unsere Hausaufgaben machen wie beim ersten Mal.“

Historischer Fördererfolg

Neben dem Projekt „Archean Park“ von Professor Hinrichs werden zwei weitere klima- und meereswissenschaftliche Forschungsvorhaben von Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance mit den renommierten Synergy Grants des Europäischen Forschungsrates (ERC) gefördert. Beim Projekt „i2B“ gehen Forschende unter anderem der Frage nach, was eine eisfreie Arktis für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft bedeutet.

„PROTOS“ nimmt die geochemischen Prozesse in den Blick, die zu Beginn der Erdgeschichte stattgefunden haben. Untersucht werden soll, wie Leben aus einer Welt aus Wasser und Mineralien entstanden ist. Durch den Erfolg fließt eine Fördersumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro nach Bremen.

Der Artikel stammt aus Impact - Dem Wissenschafts-Magazin der U Bremen Research Alliance

In der U Bremen Research Alliance kooperieren die Universität Bremen und zwölf Institute der bundländerfinanzierten außeruniversitären Forschung. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über vier Wissenschaftsschwerpunkte und somit „Von der Tiefsee bis ins Weltall“. Das Wissenschafts-Magazin Impact gibt zweimal im Jahr spannende Einblicke in das Wirken der kooperativen Forschung in Bremen.