© Pia Goetz

Mikro-CT-Messungen: Die inneren Werte einer Scherbe aus dem 16. Jahrhundert

Wie die Computertomografie Materialwissenschaftler:innen bei ihren Forschungen unterstützt

Was haben ein Bänderriss im Sprunggelenk und eine Luftblase in einer Scherbe aus dem 16. Jahrhundert gemeinsam? Beides lässt sich zerstörungsfrei feststellen und vermessen. Mit einem Computertomografen – wie er zum Beispiel am MAPEX Center for Materials and Preocesses an der Universität Bremen im Einsatz ist.

Den Begriff Computertomographen haben wir alle schon mal gehört. Einige haben vielleicht sogar schon selbst Bekanntschaft mit ihm gemacht. Mithilfe der Computertomographie (kurz: CT) können in der Medizin detaillierte Bilder aufgenommen und kleinste Veränderungen des menschlichen Gewebes sichtbar gemacht werden. Vor allem in der Diagnostik des Skelettsystems, des Gehirns und innerer Organe und Blutgefäße findet es Anwendung. Medizinerinnen und Mediziner erlangen so einen Einblick ins Innere des Körpers, ohne diesen öffnen zu müssen. Ein klarer Vorteil gegenüber alter Methoden, die wir uns rückblickend auf das frühe 16. Jahrhundert lieber nicht vorstellen möchten. Leonardo da Vincis detailgetreue anatomische Zeichnungen zum Beispiel sollen zum Teil auf selbst durchgeführten Sektionen basieren.

Was genau hat das alles mit einer Scherbe zu tun?

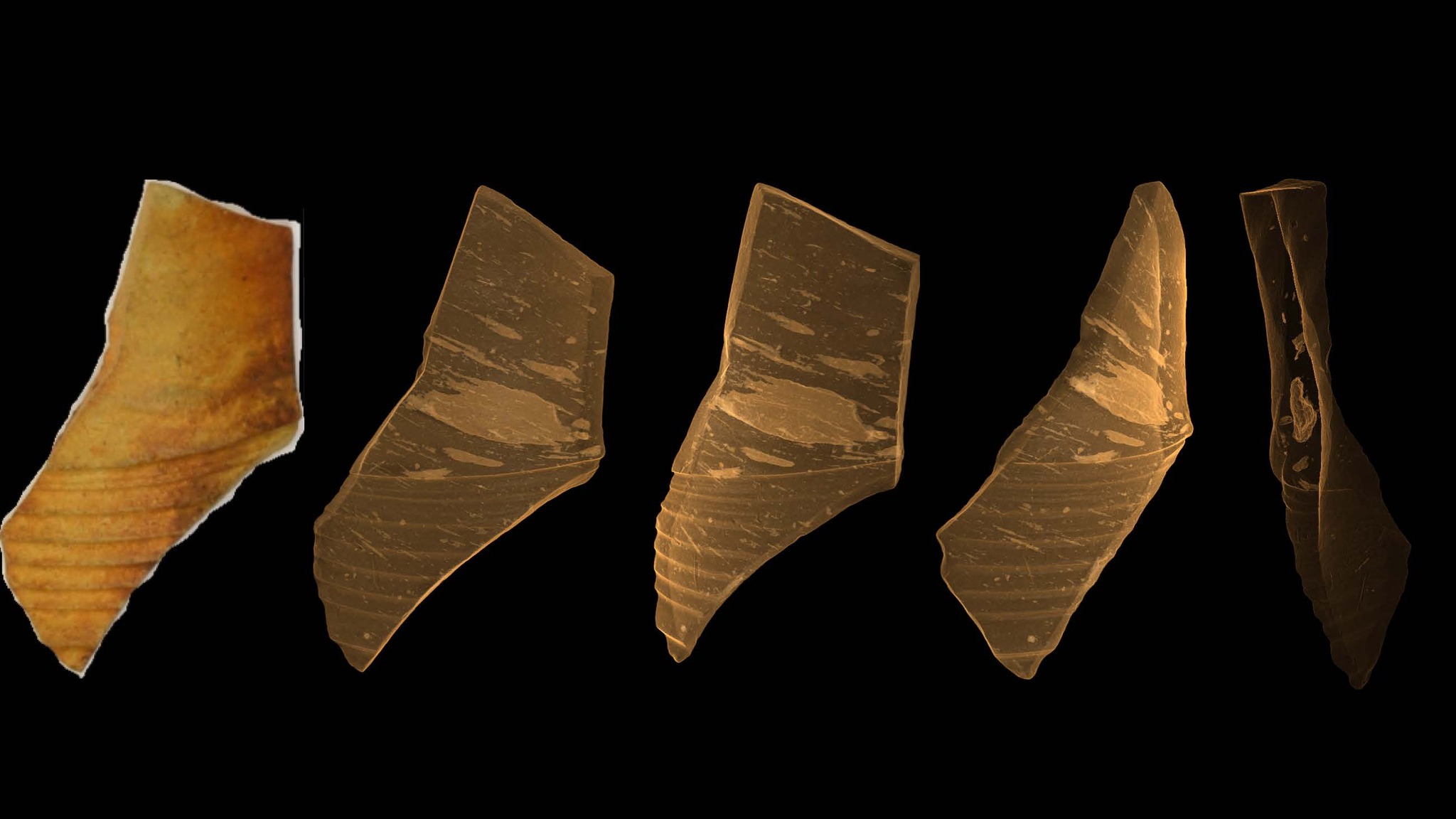

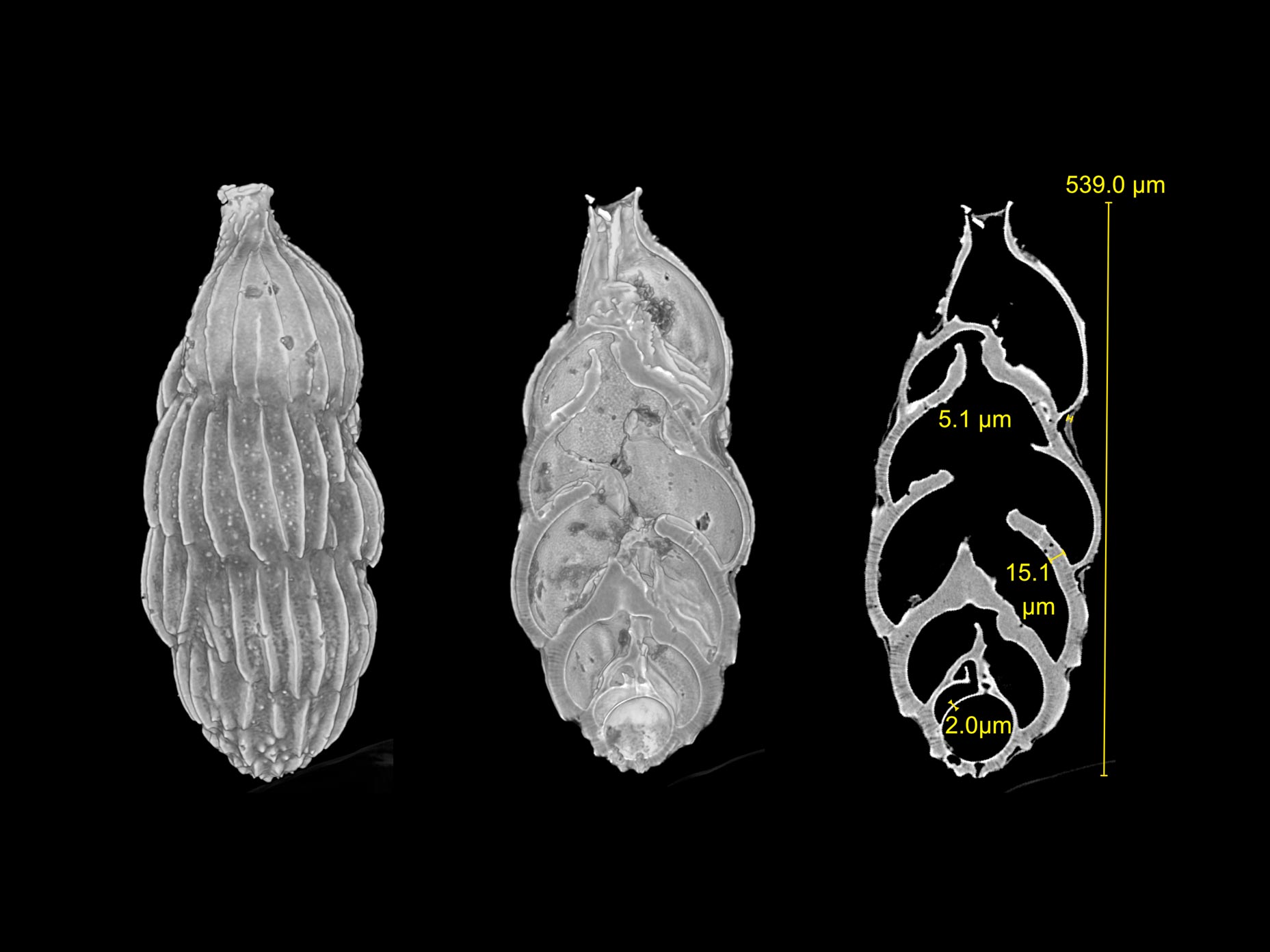

Die Technik, ursprünglich für den medizinischen Einsatz entwickelt, findet heutzutage auch in Wissenschaften außerhalb der Medizin ihren Nutzen, beim MAPEX Center for Materials and Processes an der Universität Bremen zum Beispiel. Hier werden Objekte aus unterschiedlichen Materialien mit einem Röntgenmikroskop untersucht. Von winzig kleinen Foraminiferen (siehe Abbildung 1), über Faser- und Gesteinsproben bis hin zu Zähnen (siehe Abbildung 2). Und eben auch eine Scherbe aus dem 16. Jahrhundert. Anhand dieser Scherbe wird in diesem Artikel die Computertomographie in der Materialwissenschaft erläutert.

© MAPEX Wolf-Achim Kahl

© MAPEX Wolf-Achim Kahl

Die Entstehung einer digitalen Scherbe im 21. Jahrhundert

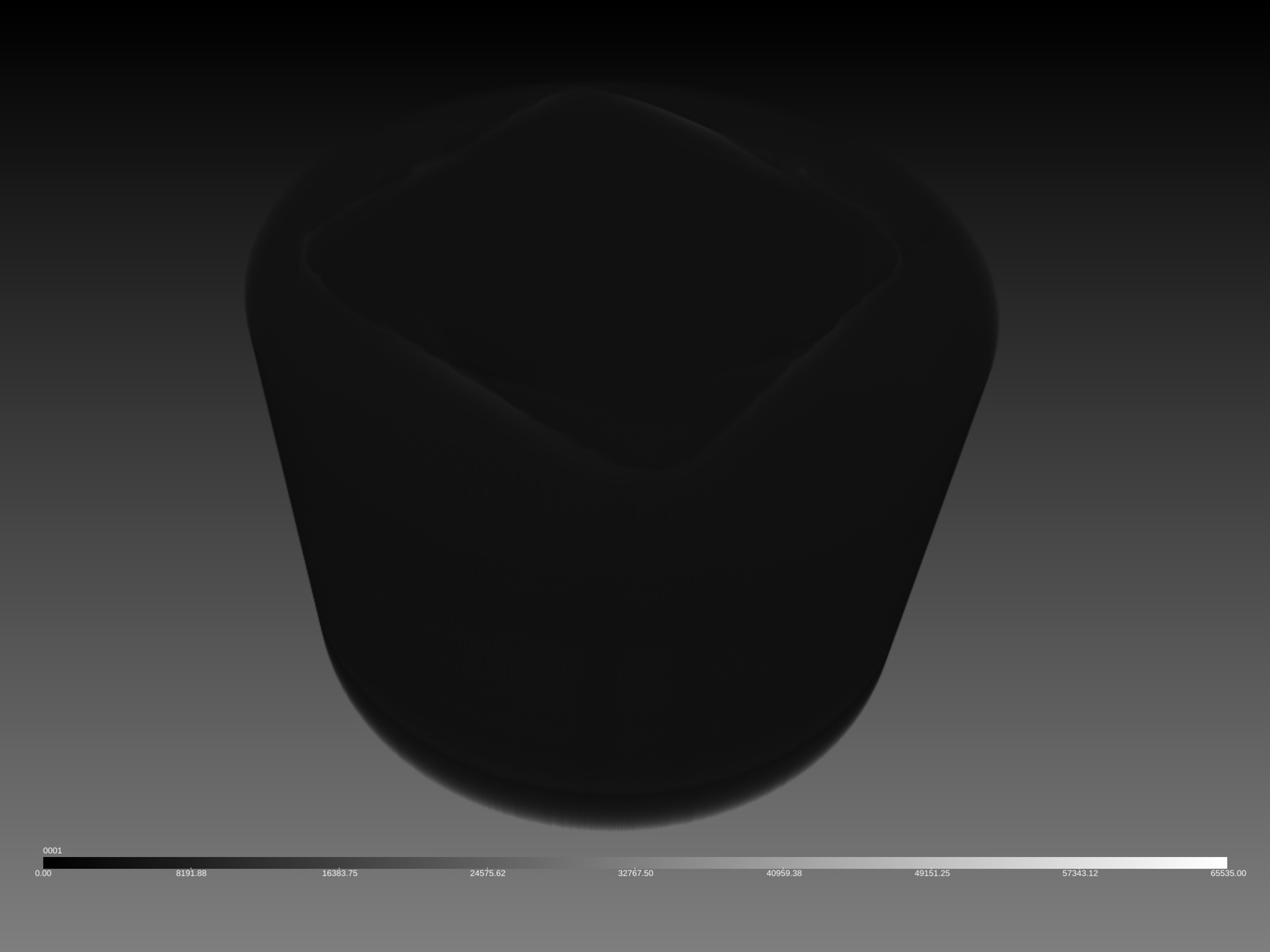

Die Scherbe aus dem frühen 16. Jahrhundert, jener Zeit, in der da Vinci für seine Aufzeichnungen noch sezierte, wird, wie in der schematischen Darstellung in Abbildung 3 gezeigt, auf einem rotierbaren Teller platziert. Denn anders, als wir es aus den Krankenhäusern kennen, rotieren hier Röntgenquelle und Detektor nicht um das zu untersuchende Körperteil, sondern die Scherbe dreht sich um die eigene Achse, während Röntgenquelle und Detektor fest an ihren Positionen verharren.

Die Röntgenquelle, links der Scherbe, erzeugt Röntgenstrahlung. Der Detektor, rechts der Scherbe, misst dabei die Intensitäten der Strahlung, nachdem diese das Objekt durchquerte und wandelt sie erst in sichtbares Licht und dann mit einer Fotodiode in Elektronen um. Die Abstände der einzelnen Messpunkte auf dem Detektor legen die Pixelgröße und die räumliche Auflösung fest. Alle Pixel einer Aufnahme werden zu einem 2D Gesamtbild, auch Projektion genannt, zusammengesetzt. Dabei werden die Intensitäten für jeden Pixel als Grauwerte dargestellt, sodass ein schwarz-weiß Bild entsteht. Je undurchsichtiger eine Stelle im Objekt, desto höher die Abschwächung der Ausgangsstrahlung, desto geringer die Strahlung, die der Detektor an der Stelle wahrnimmt.

© Pia Götz

Nach jeder einzelnen Messung dreht sich der Teller mit der Scherbe um ein Zehntel Grad weiter, bis das Objekt einmal komplett vermessen wurde. So entstehen rund 2.000 Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln. In der Regel reichen 180° als Drehung aus, da alles über 180° bereits gemessen wurde, nur von der anderen Seite.

© Pia Götz

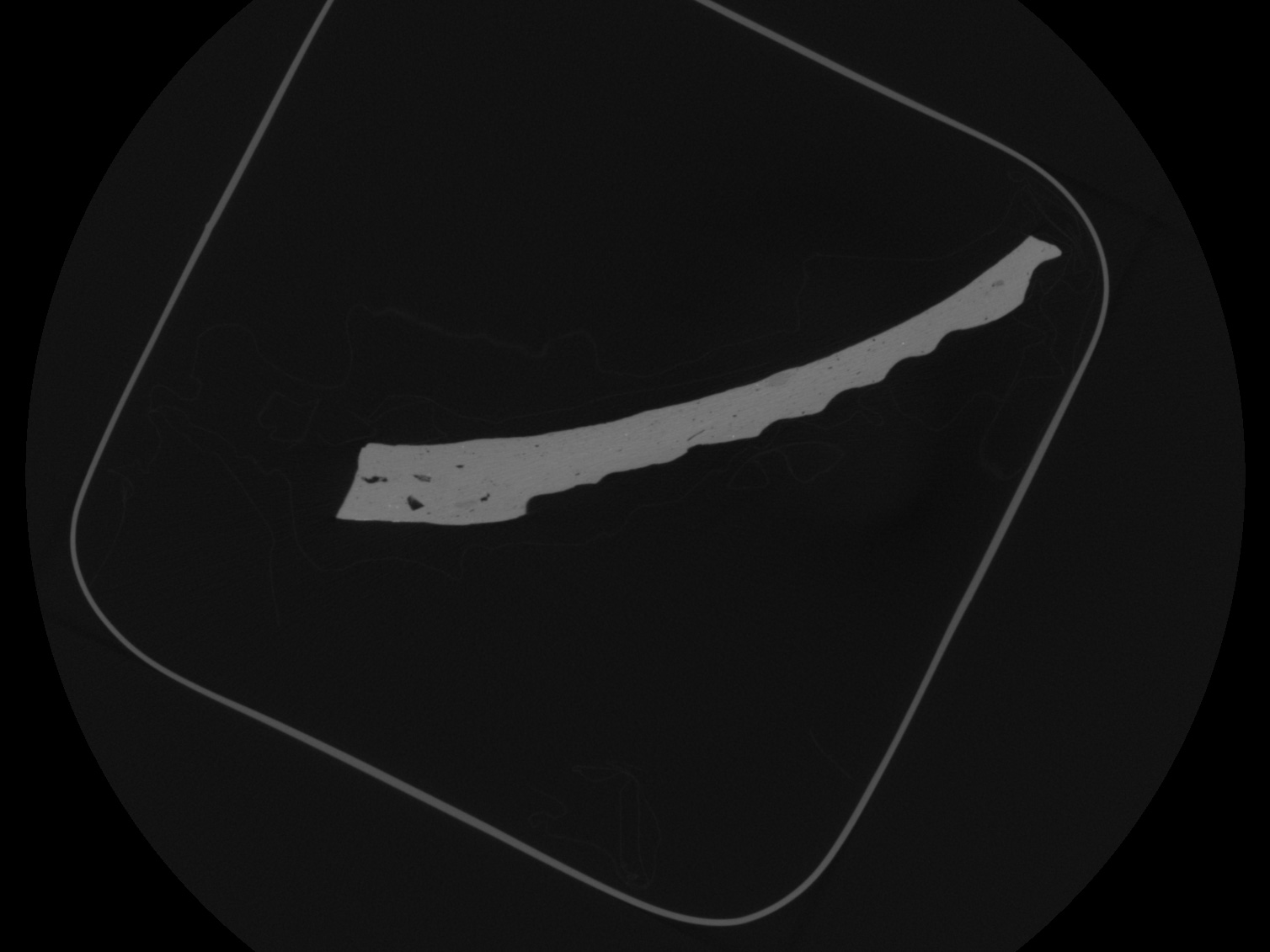

Die Rekonstruktion – Projektionen werden zu Scheiben

Die Projektionen unter den verschiedenen Blickwinkeln werden dann mittels eines Algorithmus´ zu einem 3D-Objekt zurückgerechnet. Das Ergebnis wird als Rekonstruktion bezeichnet. Dazu benötigt werden zu den gemessenen Intensitäten unter anderem auch die Geometrie des Messaufbaus, also wie weit waren Röntgenquelle, Objekt und Detektor jeweils voneinander entfernt. Nach der sogenannten Rückprojektion liegt unsere Beispiel-Scherbe aus dem 16. Jahrhundert nun als Grauwert-Bilderstapel einzelner Scheiben vor. Virtuelle Schnitte durch das Objekt also. Hier erklärt sich auch der Begriff Tomographie. So bedeutet τομή, tome im Altgriechischen ‚Schnitt‘ und γράφειν, graphein ‚schreiben‘.

© Pia Götz

Eine Tonscherbe ganz groß

Die Vermessung einer Scherbe kann durchaus einige Stunden in Anspruch nehmen, abhängig von Größe und gewünschter Auflösung. Auch die Rekonstruktion benötigt viel Zeit und zudem eine enorme Rechenleistung. So können die einzelnen Projektionen einer kleinen Scherbe bis zu 20 Gigabyte Platz einnehmen. Zum Vergleich, der Film Matrix nimmt mit seinen 2 Stunden 16 Minuten in der Version 4K Ultra HD weniger Platz auf der Festplatte ein.

© Pia Götz

65.536 shades of grey

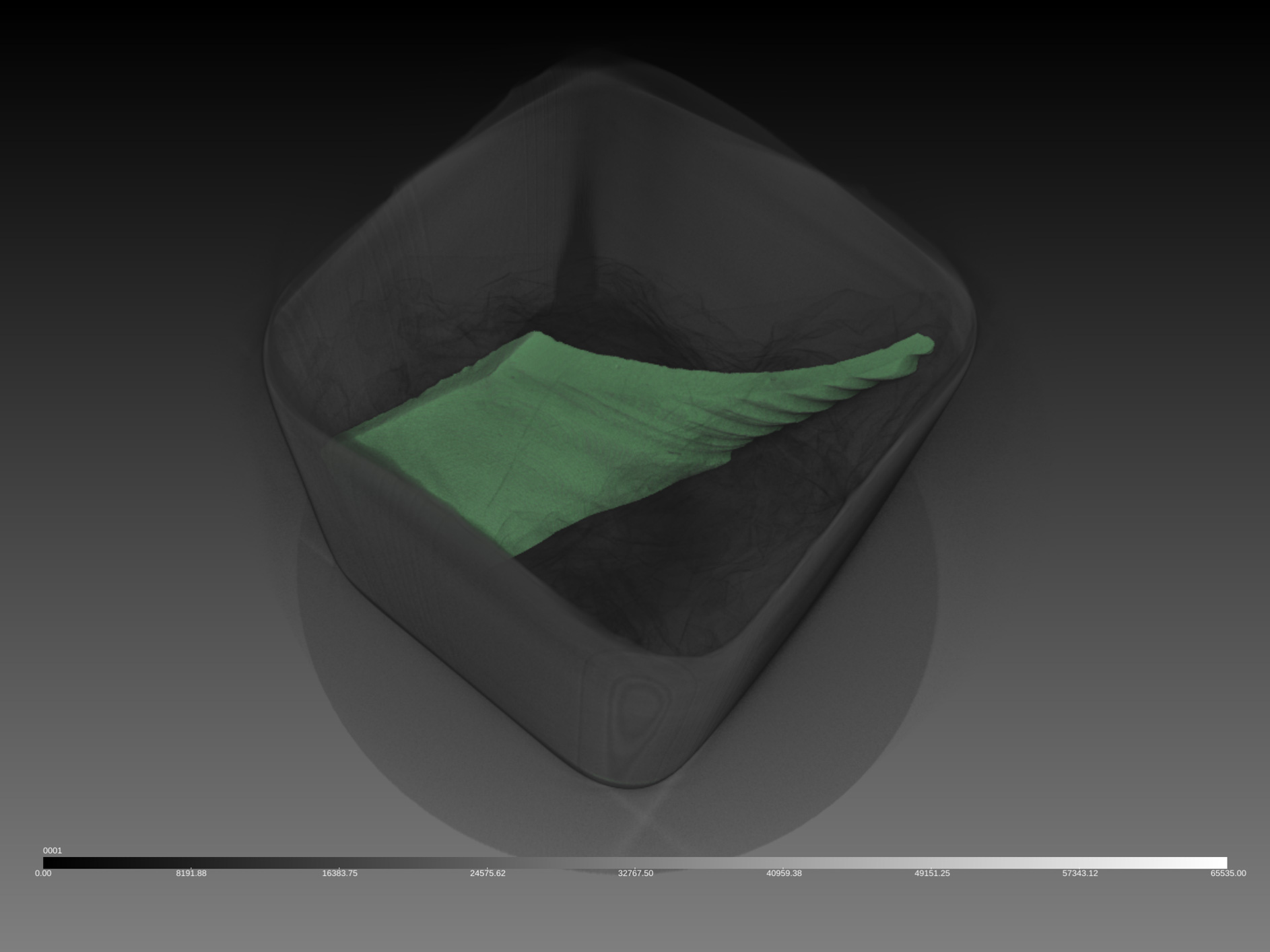

Liegt das einst analoge Objekt nun in digitaler Scheibchenform auf der Festplatte, kann es in ein Grafikprogramm geladen werden. Doch was passiert dann? Die Bildpixel werden nun zu volumetrischen Pixeln, auch “Voxel” genannt, und zunächst als ein massiver, grauer Block dargestellt. Denn auch alles, was wir als Nicht-Scherbe definieren, aber in das Messvolumen fällt, wird generell mitgemessen. So auch die Luft, der Behälter, in dem sich die Scherbe befindet und das Polstermaterial, das die Scherbe während des gesamten Messvorgangs vor dem Verrutschen schützt. Der Computer kennt also erstmal keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Materialien. Schwarz und Weiß mit all den 65.534 Nuancen dazwischen werden angezeigt. Erst durch das Ausblenden eines bestimmten Wertebereichs der Grauwerte, werden Eigenschaften sichtbar, die vorher versteckt waren.

Blenden wir nun einmal virtuell die Luft aus, sehen wir die Scherbe in ihrem Papiernest in einem Plastikbehälter, so wie sie während des Messvorgangs im Gerät gebettet war. Für die weitere Bearbeitung ist es von Vorteil, das Bildvolumen zu verringern. Daher erfolgt eine Segmentierung: Die Grauwerte, die von Interesse sind, das heißt die der Scherbe, werden markiert. Der umliegende Rest wird entfernt. Somit schrumpft das Bildvolumen erheblich.

© Pia Götz

Aus grau wird bunt

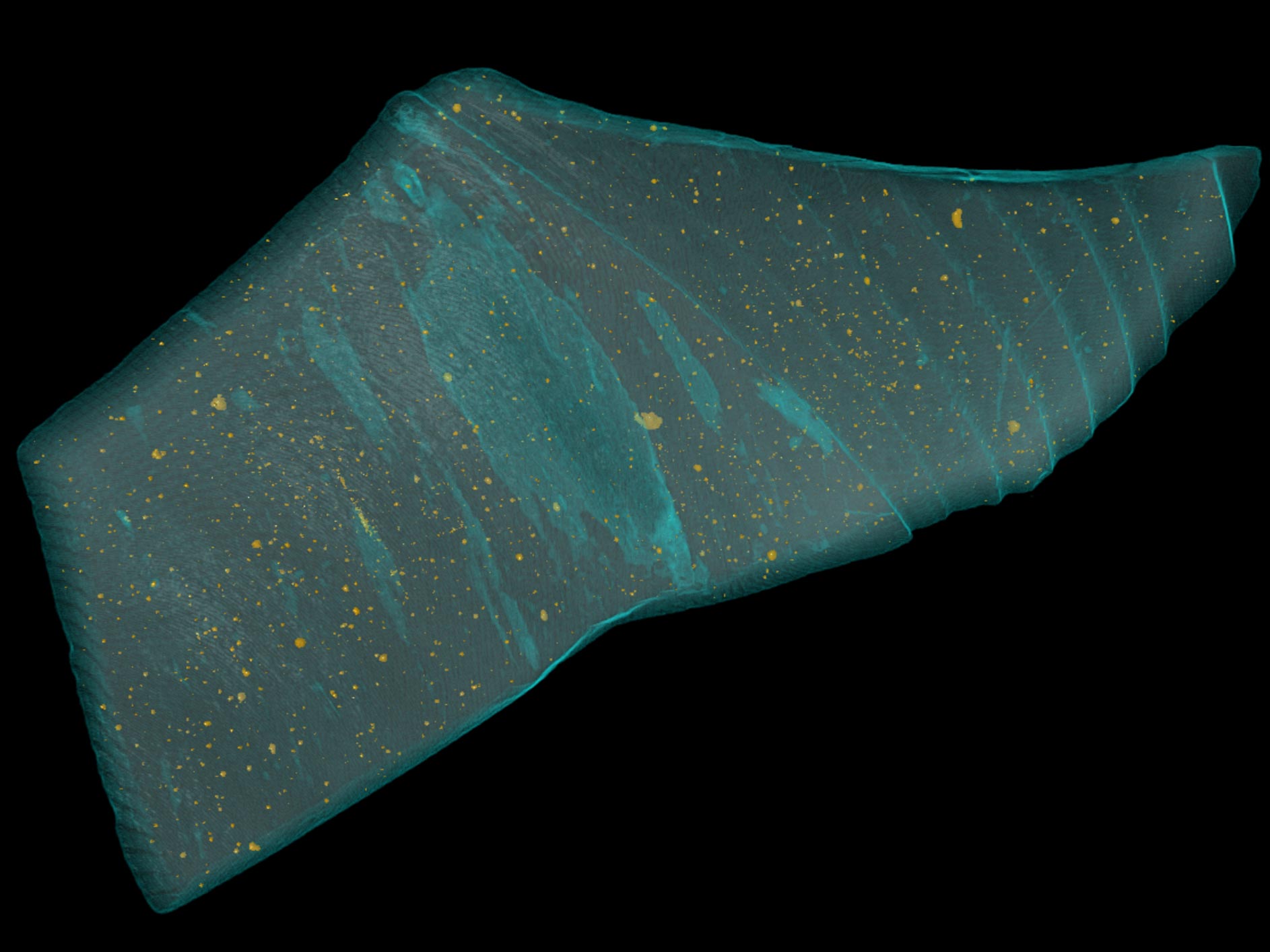

Wollen wir nun noch weiter in das Innere der Scherbe schauen, also ihre inneren (Grau-)Werte betrachten, können sorgfältig ausgesuchte Wertebereiche nicht nur aus- oder eingeblendet, sondern auch farblich markiert werden. Zudem können Kontrasteinstellungen bei der Visualisierung hilfreich sein. Wir betreten nun den virtuellen Bereich des Renderings. To render something bedeutet so viel wie etwas wiedergeben oder vorlegen. Es ist das Zusammenspiel aus Licht und Schatten in einer animierten Filmszene. Auch bei der Visualisierung von Computerspielen findet es Anwendung. Es entsteht ein virtuelles räumliches Modell, das auf Basis von Rohdaten die Blickrichtung des Betrachtenden, Lichteffekte und Schärfentiefeneffekte künstlerisch erstellt.

Folglich können Farbe und Materialeigenschaften, wie Spiegelungen auf der Oberfläche, völlig losgelöst vom analogen Objekt, beliebig verändert werden. So werden auch Lufteinschlüsse in der Scherbe digital sichtbar gemacht, wenn die Transparenz des umliegenden Materials erhöht wird. Die Form und Verteilung dieser Lufteinschlüsse lässt Rückschlüsse auf die Herstellungsmethoden zur damaligen Zeit zu. Auch die Zusammensetzung des Materials kann auf ähnliche Weise beurteilt werden.

© Pia Götz

Schauen wir uns nur mal die gelben Partikel in der Abbildung 8 an. Dies sind Bereiche, die einen höheren Grauwert aufweisen. Das Material ist hier also für die Röntgenstrahlung undurchlässiger als das umliegende Material. Was könnte die Ursache hierfür sein? Welche weiteren Auffälligkeiten können wir erkennen? Welche materialwissenschaftlichen Erkenntnisse ziehen wir daraus und welchen Nutzen hat das Rendering für andere Wissenschaftsdisziplinen? Bald folgt ein weiterer Science Blog Artikel, der auf Zeitreise geht, um genau diese und weitere spannende Fragen zu beantworten.

Der Artikel stammt aus dem MINT Science Blog

Der MINT Science Blog der Universität Bremen erklärt einem breiten Publikum anspruchsvolle Forschungsthemen. Studierende und Nachwuchsforschende wollen dort komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich darstellen. Anfang 2021 war das Redaktionsteam in der MINTchallenge erfolgreich. In dem Wettbewerb des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft überzeugte es die Jury mit seinem Blog und belegte den 3. Platz. Mehr zur MINTChallenge. Weitere Eindrücke und Hinweise auf neue Artikel gibt es auf der Instagram-Seite des Science Blogs @scienceblog_unibremen.

Weitere Informationen

Artikel im MINT-Science-Blog: Geschichte der Computertomografie