© Carolina Hortúa Romero

Die Kraft natürlicher Klimaschützer

Projekt Sea4soCiety: Was können Küstenökosysteme zum Schutz des Klimas beitragen?

Sollen die Klimaziele erreicht werden, muss Kohlendioxid raus aus der Atmosphäre. Mangroven- und Braunalgenwälder sowie Seegraswiesen erledigen dies auf natürlichem Wege. Was können diese Küstenökosysteme zum Schutz des Klimas beitragen? Und wie lassen sie sich leistungs- und widerstandsfähiger gestalten angesichts des Wandels? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich das Forschungsprojekt „sea4soCiety“, an dem Wissenschaftler:innen aus Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance maßgeblich beteiligt sind.

In der nüchternen Sprache der Wissenschaft sind Mangroven Anbieter:innen von Ökosystemleistungen. Die Leistungen, die sie erbringen, sind vielfältig und sie kommen nicht nur den Menschen vor Ort zugute, die aufs Stärkste von ihnen abhängen. Aus Mangroven werden Tees, Medizin, Baumaterial oder alkoholische Getränke hergestellt, ihre Früchte schmecken angeblich nach Käse. Sie dienen als Kinderstube für Fische, liefern Muscheln und andere Meeresfrüchte, schützen mit ihren ausgreifenden Wurzeln die Küsten vor Sturmfluten und Landverlust, reinigen Abwässer aus dem Hinterland. Und ganz nebenbei lagern sie in ihrem Sediment, in ihrem Holz und ihren Blättern noch aus Kohlendioxid (CO2) gebildete organische Moleküle ein. Von „blauem Kohlenstoff“ sprechen die Fachleute.

„Mangrovenwälder sind eine Wildnis, die einem alles abverlangt.“Dr. Martin Zimmer

Es sind jedoch nicht nur die Eigenschaften der Gezeitengewächse, die den Wissenschaftler Dr. Martin Zimmer faszinieren. Es ist auch der Lebensraum an sich. Die fast mystische Atmosphäre im morgendlichen Nebel, bevor die Hitze und die Mücken kommen. Das klackende Geräusch in den Krabbenhöhlen, wenn der Wasserspiegel schmatzend sinkt. Die Rufe der Vögel und Affen und ja, auch der hüfttiefe Schlamm, die vielen, vielen Mücken, die feuchte Hitze – „Mangrovenwälder sind eine Wildnis, die einem alles abverlangt“, sagt Zimmer. „Es mag pathetisch klingen, aber für mich ist es wohltuend und bereichernd, dort unterwegs zu sein.“

In den Mangrovenwäldern ist Zimmer regelmäßig unterwegs. Er ist Professor für Mangrovenökologie an der Universität Bremen und Leiter der Arbeitsgruppe Mangrovenökologie am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) – beides Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance. Zimmer ist zudem Koordinator von „sea4soCiety“, dem Forschungsverbund, von dem er sagt, er sei superwichtig für die Gesellschaften in den Tropen, aber auch für uns. Das Kürzel steht für „searching for solutions for Carbon sequestration in coastal ecosystems”, also für den Beitrag, den Küstenökosysteme wie Mangrovenwälder zur Eindämmung des Klimawandels leisten können. Wie viel CO2 entziehen sie der Atmosphäre? Und: Wie können sie geschützt und womöglich gestärkt werden, damit sie auch in Zukunft ihre Ökosystemleistungen erbringen?

© V. Helfer

Zunächst einmal geht es also um das Messen und Quantifizieren, um die wissenschaftlich saubere Erhebung von Daten. Auf Exkursionen in die Mangrovenwälder von Malaysia oder Kolumbien haben die Forschenden mit Klappbohrern per Hand Sedimentproben genommen, die dann von wissenschaftlichen Partner:innen vor Ort und am ZMT analysiert worden sind. Im Sediment ist das meiste CO2 gelagert, oftmals seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten. Dabei wird nicht nur die Menge bestimmt, sondern angesichts von Abholzung, Bodenerosion, Temperatur- und Meeresspiegelanstieg auch die langfristige Stabilität der Lagerstätte erforscht. „Das muss in den Berechnungen berücksichtigt werden und unterscheidet sich regional sehr stark“, weiß Zimmer. Auch die Stabilität des organischen Materials wird untersucht.

© Jens Lehmkühler / U Bremen Research Alliance

Mit der Speicherkraft der Mangroven wird viel Schindluder getrieben. „Die meisten Zahlen sind Unsinn“, betont der Wissenschaftler und warnt vor übertriebenen Erwartungen. „Mangrovenwälder sind zwar sehr, sehr effiziente Kohlenstoffspeicher, sie binden im globalen Durchschnitt deutlich mehr als terrestrische Systeme. Aber sie sind kein Allheilmittel gegen den Klimawandel.“ Jährlich kompensieren sie gemeinsam mit Seegraswiesen und Salzmarschen bis zu drei Prozent der weltweiten Treibhausemissionen.

Und Martin Zimmer korrigiert noch gleich eine zweite weit verbreitetet Fehlannahme: „Das simple Pflanzen von Mangroven ist nicht die Lösung.“ Denn Setzlinge speichern wenig CO2, sie brauchen mehrere Jahre, um sich zu entwickeln. Zu oft werden sie am falschen Ort gepflanzt, an denen etwa die Wellenwirkung zu stark oder der Gezeitenwechsel ungünstig ist. 80 Prozent aller Anpflanzungen gehen nach Schätzungen von Expert:innen schief.

© Mondane Fouqueray

Richtig ausgeführt befürwortet Zimmer sie dennoch als eine Managementmaßnahme unter vielen, um die Mangrovenwälder widerstandsfähiger gegen Veränderungen durch den Klimawandel zu machen. Ökosystem-CoDesign heißt dieses Konzept, das am ZMT entwickelt wurde als Alternative zur reinen Restauration, indem sie ein gestörtes Ökosysteme so wiederherstellen will, wie es zuvor gewesen ist. Das CoDesign zielt darauf ab, es mit den Menschen vor Ort so weiterzuentwickeln, dass deren Bedürfnisse jetzt, aber auch in 30, 40 Jahren noch befriedigt werden. „Wir legen den Fokus auf die Menschen und förden diejenigen Arten und Gemeinschaften in einem Ökosystem, die die am dringendsten benötigten Ökosystemleistungen am effizientesten erbringen“, erläutert der Wissenschaftler.

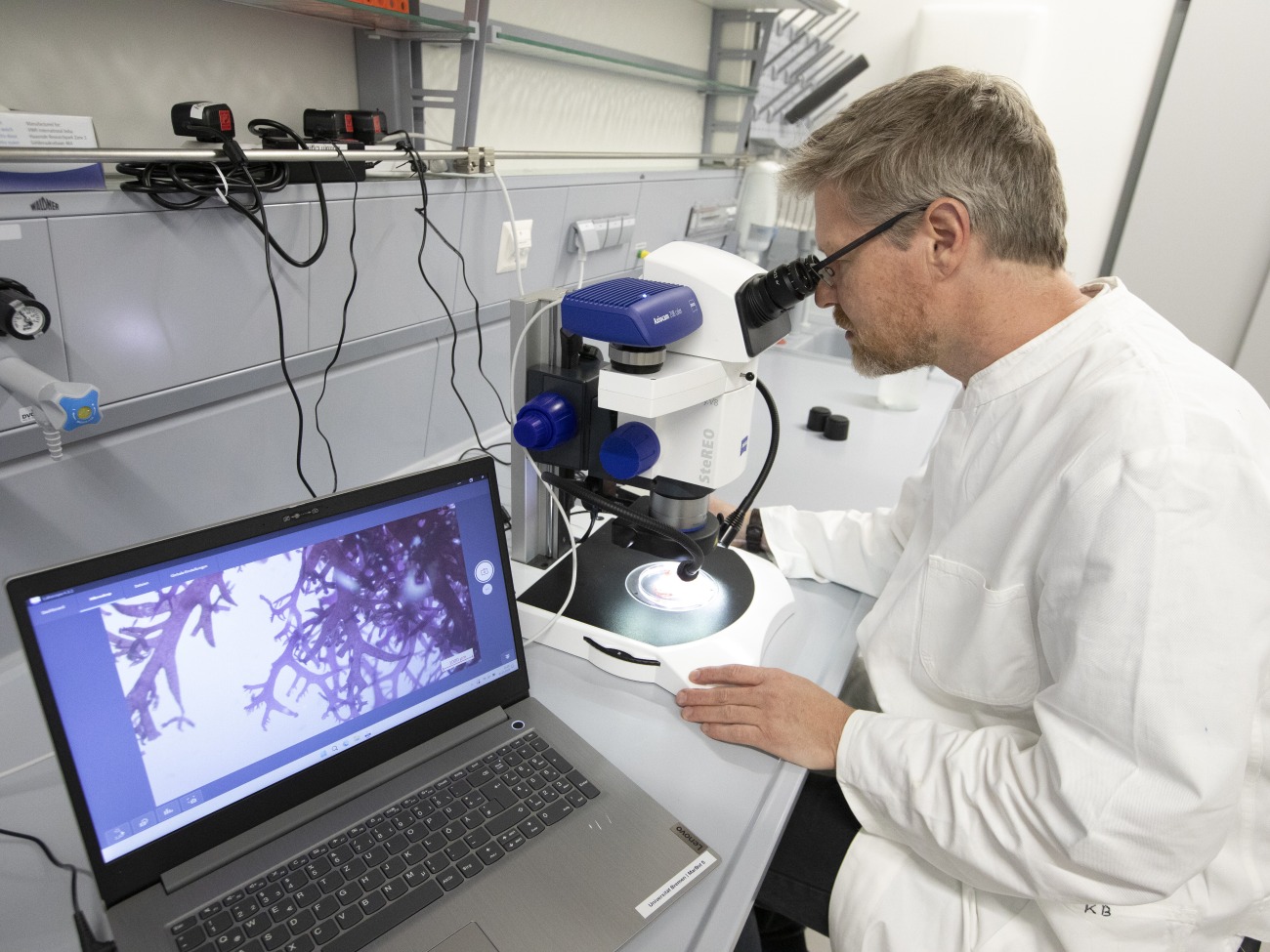

© Jens Lehmkühler / U Bremen Research Alliance

In „sea4soCiety“ geht es zudem um Küstenökosysteme des Nordens wie Salzmarschen, Seegraswiesen oder Braunalgenwälder. Rund 40 Wissenschaftler:innen aus neun Universitäten und Forschungsinstituten sind an dem Projekt beteiligt, darunter das MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Dort forscht der Meeresbotaniker Professor Dr. Kai Bischof an den Braunalgenwäldern vor Helgoland, die auf dem Felssockel der Insel in einer Wassertiefe von bis zu 13 Metern gedeihen.

© Jens Lehmkühler / U Bremen Research Alliance

Wie die Mangroven binden sie CO2 aus der Atmosphäre, allerdings weniger langfristig. Nach rund zehn Jahren sterben sie ab, ihre Biomasse sinkt auf den Meeresboden oder wird an der Küste angespült und gibt das Klimagift wieder ab. Ob sich dieser Prozess durch die Verwertung der Reste zu Pflanzenkohle minimieren lässt, ist einer der Forschungsansätze.

© Jens Lehmkühler / U Bremen Research Alliance

Ob die Braunalgen in der Nordsee einen wesentlichen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung leisten können – da macht Bischof sich wenig Hoffnung. Auf rund 13 Quadratkilometern ließen sich die Algen vor Helgoland mit geringem Aufwand ansiedeln. Eine Modellrechnung der Forschenden ergab: Um zehn Millionen Tonnen CO2 speichern zu können, was 1,5 Prozent der emittierten Emissionen Deutschlands des Jahres 2023 entspricht, bräuchte es eine Fläche von 8.000 Quadratkilometern, also etwa ein Zehntel der Deutschen Bucht.

„Wir ergänzen uns ideal mit unseren Kompetenzen. Der Austausch ist sehr wichtig.“Dr. Martin Zimmer

Dennoch hält der Wissenschaftler die Algenaufforstung und die Forschung zur Resilienz und Stressfähigkeit der Algen für enorm wichtig. Weil die Wälder als Lebensraum für Fische, Schnecken und viele andere Organismen eben auch andere wichtige Ökosystemleistungen erbringen neben der Kohlenstoffspeicherung. Und weil sie durch den Anstieg der Wassertemperaturen und die Veränderungen der Salzgehalte weltweit massiv bedroht sind. So forscht die Arbeitsgruppe Bischofs auch daran, welche Arten mit den sich ändernden Bedingungen am besten zurechtkommen. „Wir müssen alle unsere Ökosysteme ertüchtigen, jedes wird einen Beitrag leisten“, betont Bischof. „Aber letztlich hilft nur eines: Die Emissionen müssen runter.“

Das sieht Zimmer genauso. „Alleine auf naturnahe Lösungen zu setzen, reicht nicht aus, um unser Ziel von null oder gar von negativen Emissionen zu erreichen“, meint der gebürtige Kölner, der über Stationen in Düsseldorf, Kiel und Salzburg 2014 nach Bremen kam. „Wir brauchen einen ganzen Strauß an Maßnahmen.“ Als Grundlagenforscher gestartet, interessiert sich Zimmer inzwischen stärker für Anwendungen. „Am ZMT habe ich schnell gelernt, dass unsere Arbeit auch eine gesellschaftliche Dimension hat. Ich möchte etwas bewirken für unsere Gesellschaft und für die Menschen vor Ort in den Tropen.“ Die Verbindung mit anderen Forschungseinrichtungen im Rahmen der U Bremen Research Alliance helfe ihm dabei. „Wir ergänzen uns ideal mit unseren Kompetenzen. Der Austausch ist sehr wichtig.“

Im Sommer und erneut im Frühjahr 2026 wird Zimmer in den Mangrovenwäldern von Malaysia und Kolumbien unterwegs sein. In dieser Phase von „sea4soCiety“, das noch bis 2027 vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) finanziert wird, geht es um die Dynamik der Kohlenstoffspeicherung. Wie viel wird jährlich aufgenommen und wie viel wird freigesetzt?

© Jens Lehmkühler / U Bremen Research Alliance

Ein „Augenöffner“ sei das Projekt für ihn, sagt Zimmer, belege es doch die begrenzten Möglichkeiten von natürlichen Küstenökosystemen, das wieder auszugleichen, was das Verbrennen fossiler Stoffe anrichtet. Zugleich zeigt es die Notwendigkeit der Verhaltensänderung. „Die Menschen vor Ort hängen viel unmittelbarer von den Ökosystemleistungen ihrer Systeme ab als wir von unseren. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, sie resilienter zu machen.“

Forschungsmission CDRmare

Ob und in welchem Umfang kann der Ozean eine wesentliche Rolle bei der Entnahme und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre spielen? Das ist die Fragestellung der Forschungsmission „Marine Kohlenstoffspeicherung als Weg zur Dekarbonisierung“ (CDRmare) der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM). Untersucht werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten: „sea4soCiety“ ist eines von aktuell fünf Verbundprojekten. Mit dem ZMT, dem MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen, dem Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie und dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, waren in der ersten Phase gleich mehrere Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance an der Mission beteiligt. Finanziert werden die Projekte vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie den Wissenschaftsressorts der norddeutschen Länder.

Der Artikel stammt aus Impact- Dem Wissenschafts-Magazin der U Bremen Research Alliance

In U Bremen Research Alliance kooperieren die Universität Bremen und zwölf Institute der bundländerfinanzierten außeruniversitären Forschung. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über vier Wissenschaftsschwerpunkte und somit „Von der Tiefsee bis ins Weltall“. Das Wissenschafts-Magazin Impact gibt zweimal im Jahr spannende Einblicke in das Wirken der kooperativen Forschung in Bremen.